Sul Convento di Montesanto il vento freddo annuncia la fine dell’estate. Giorgio Albertazzi è solo sul palco, la sua figura è scossa dal vento, i capelli bianchi si muovono contro il cielo.

Si apre così la prima serata teatrale del Todi Arte Festival 2009, per la quale Albertazzi mette in scena lo spettacolo “Signori, 5 minuti!”, un lungo monologo sul teatro capace di trasformarsi in un dialogo in assenza con la tradizione, con i grandi colleghi scomparsi, con il pubblico.

Lo spettacolo muove da uno spunto provocatorio: il teatro, annuncia Albertazzi entrando in scena, è morto. Per sincerarsene chiama Maurizio Costanzo, che gli risponde che il teatro è vivo, e la cittadella della sua resistenza è Todi. Al di là del siparietto promozionale, però, il discorso sul teatro diventa presto un discorso sulla morte. Lo spazio teatrale è un confine tra la vita e la morte. Praticare quello spazio significa vivere più intensamente grazie alla prossimità della morte. Ed è questa frequentazione, questa assiduità col mistero della morte che rende il teatro, come dice Albertazzi, un antidoto contro la paura di vivere, contro la minaccia della violenza, della brutalità, della barbarie.

Albertazzi dedica la prima parte dello spettacolo ai due giganti che, insieme a lui, formano la trinità del teatro italiano novecentesco: Carmelo Bene e Vittorio Gassman. Parla con loro, li chiama nemici e amici, li evoca, gli chiede di apparire sui due grandi schermi che dietro di lui proiettano le loro parole e le loro immagini. Albertazzi ricorda che la provocatorietà permanente, distruttiva di Carmelo Bene non risparmiava nemmeno lui e il loro rapporto. Ma vuole affermare, come in una confessione in morte dell’amico/nemico, la sua vicinanza, oltre tutte le possibili differenze, all’idea teatrale di Carmelo Bene. Il teatro è voce, l’attore non recita ma si lascia attraversare dal linguaggio, dal suono delle parole, che precede e anticipa e rivela il loro significato. Dalla Torre degli Asinelli, nel primo anniversario della strage di Bologna, Carmelo Bene sfida gli assassini con Dante: il folle di volo di Ulisse diventa un impetuoso, travolgente crescendo musicale, duro e violento come un’accusa.

La Commedia dantesca è il testo attraverso il quale i tre senatori del teatro italiano dialogano. Sugli schermi compare anche Gassman, che si lascia completamente possedere dal Trentatréesimo canto del Paradiso. Si tratta di uno dei punti più ardui della Divina Commedia, irto di espressioni teologiche e di complessi tentativi di dire la visione suprema. Gassman attore geometrico, di un esattezza esasperata, pitagorico lo definisce Albertazzi, si trova qui alle prese con la disperazione del linguaggio che non basta a se stesso, che è condannato a essere una pallida ombra della sostanza delle cose. E in questo punto Bene e Gassman, partendo forse da poli opposti, arrivano a concordare: l’attore non può “dire”, né tantomeno “recitare”: è attraversato dal linguaggio che lo trafora, lo violenta, lo usa senza che egli possa opporre una valida resistenza intellettuale.

E anche Albertazzi allora si trova a esprimere il suo assenso, il suo accordo fondamentale con questa idea di teatro: al teatro del coito, paterno e paternalistico, in cui tutto è ordine, gerarchia, sterile precisione e predeterimnazione, Albertazzi oppone il teatro dell’orgia, dove i corpi si confondono, dove domina il dinamismo, l’imprevedibilità, la sensualità, il desiderio. Il teatro borghese è, secondo l’aforisma di Flaiano, quello per cui Majakovskij si è suicidato. Il teatro dell’orgia invece è quello in cui avviene ogni volta il dilaniamento di Orfeo, il poeta, a opera delle baccanti, sacerdotesse di Dioniso. E su questa idea Albertazzi si affianca a Bene e Gassman proponendo il suo Dante: quello del Conte Ugolino.

Lo spettacolo, che riprende dopo una pausa imbarazzante, in cui la platea attirata dal buffet stenta a riguadagnare i propri posti, e deve essere incitata dall’attore ad abbandonare il cibo, procede con il passo di un discorso saggistico sul teatro. Albertazzi si appoggia ai testi, alle immagini, alle suggestioni di una sua storia privata del teatro. L’idea orgiastica del teatro trova un’eco nella poesia di Garcia Lorca e nel concetto arcaico e misterioso di “duende”. “El duende” è quella forza demonica, che sale su dalla terra e si impadronisce del corpo dell’artista, che lo attraversa e lo rende capace non di “recitare”, ma di diventare quello che sta dicendo.

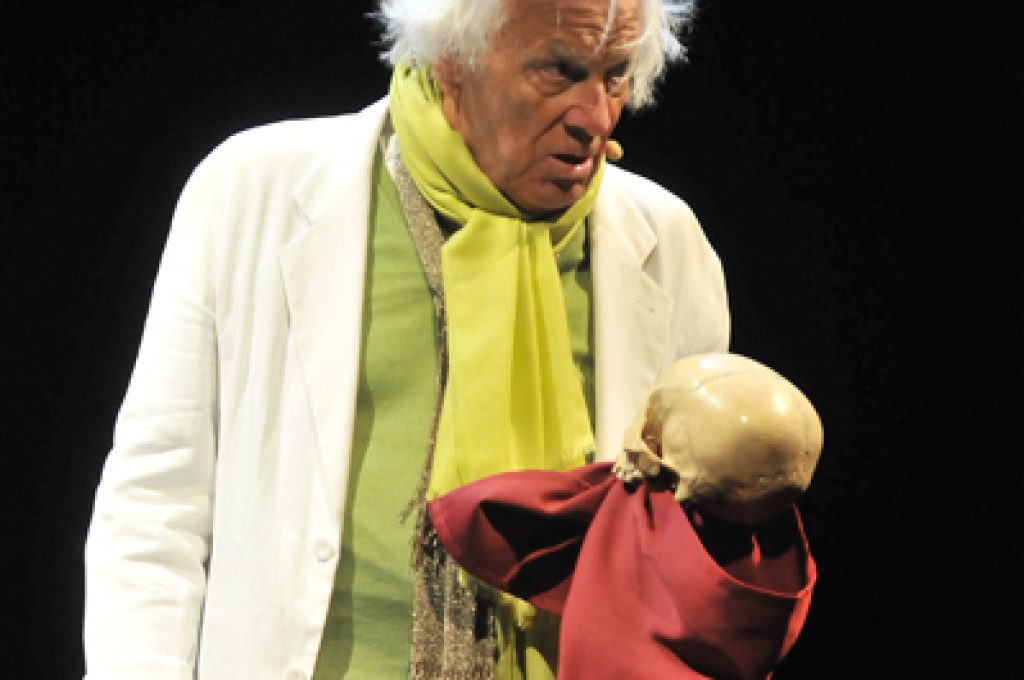

Perché essere e fingere coincidono: e la sola espressione di questa certezza convoca il fantasma di Amleto. Il testo shakespeariano è forse il momento in cui con più evidenza si è proclamata la potenza del teatro: il teatro come specchio deformato del reale, ma che attraverso la deformazione è in grado di rivelare le verità più profonde sull’uomo e sui suoi comportamenti pubblici e privati. Albertazzi, accompagnato dal pianoforte di Marco Di Gennaro, propone un Amleto jazz, tutto giocato sul ritmo sincopato, tutto arresti e ripartenze, in cui la tragedia sfuma continuamente nel comico, e viceversa.

Con Amleto Albertazzi porta eroicamente alla fine una serata difficile, minata da condizioni climatiche proibitive, e da una platea non sempre attenta, distratta dal cibo gratuito e dalla mondanità della “prima”. Da vecchio leone ha lottato col vento, con gli abbassamenti di voce, coi fogli che volavano, con qualche cedimento nel ritmo. Fornendo un’immagine emblematica di fatica e tenacia, decisamente adatta al festival della resistenza teatrale.

- Paolo Gervasi

- 7 Settembre 2009

Condividi su facebook

Condividi su twitter